1 はじめに

「映像コンテンツ制作を外部委託する際の契約に関する留意点【基礎編】」(以下「基礎編」といいます。)では、映像コンテンツの制作を外部委託する契約(以下、「制作委託契約」といいます。)のうち、基礎的なものについてご説明しました。

この記事では、基礎編の内容を前提に、下請法、スタッフの労働環境・人権への配慮など、応用的な問題について検討したいと思います。

2 下請法等への対応

制作委託契約は、情報成果物作成委託として下請法の適用を受ける場合があります。なお、どのような取引に下請法が適用されるかの詳細は、記事を改めてご説明したいと思いますが、委託の内容と、委託元・委託先の資本金等の要件により、下請法の適用の有無が決まります。制作委託契約の場合、「情報成果物作成委託」(又は「役務提供委託」)という類型の下請取引に該当することが多いです。下請法が適用される場合における、制作委託契約の留意点として、以下のようなものが挙げられます。

(1)コンテンツの受領日について

下請法では、親事業者は、情報成果物を受領した日から起算して(受領日算入)60日以内のできるだけ短い期間に代金を支払わなければなりません(下請法第2条の2第1項)。このように、「受領日」は、代金支払時期を確定するために重要な概念です。

この支払日の計算方法について、下請法第2条の2第1項は、「親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず」としています。このことからすると、コンテンツのチェックややり直しに日数がかかったとしても、委託先からコンテンツを提示され、委託元の支配下に置いた日から60日を経過すると代金の支払いが必要になるように思われます。しかし、情報成果物は外形的からは全く内容が分からず、内容のチェックに一定の期間を要することからすると、このような結果は合理的ではありません。そのため、情報成果物作成委託については特別に、下請事業者である委託先からコンテンツを受領し親事業者である委託元の支配下においた場合であっても、その時点ではそのコンテンツが委託内容の水準に達し得るかどうか明らかではないときは、あらかじめ親事業者と下請事業者との間で、親事業者が自己の支配下に置いた当該情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認した時点で給付を受領したこととすることを合意している場合には、親事業者が当該情報成果物を自己の支配下に置いたとしても直ちに受領したものとはせず、自己の支配下に置いた日を支払期日の起算日とはしないことが可能とされています(公正取引委員会・中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト」令和5年11月 45頁)。

基礎編でもご説明したとおり、制作委託契約においては、コンテンツのチェックを行うのが一般的と思われます。そこで、下請法が適用される場合は、上記の「当該情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認した時点で給付を受領したこととする旨の合意」に関する条項を契約書に設けることが考えられます。

ただし、映像制作業界では契約書の作成が後回しにされ、制作中や制作後にバックデートして締結されることも多いように思われます。このような理由により契約書の作成が遅くなった場合(納入時期より遅くなった場合は特に)には契約書に記載しても上記の合意として有効とならない可能性があるので注意が必要です。また、上記の下請法講習会テキストにおいては、「3条書面に記載した納期において、当該情報成果物が親事業者の支配下にあれば、内容の確認が終了しているかどうかにかかわらず、当該納期に受領したものとして、支払期日の起 算日とする。」とされていますので、3条書面の記載の納期より前にコンテンツチェックが終了するよう、スケジュールについても留意してください。

(2)著作権の帰属について

契約書というよりも、発注後直ちに交付することが義務づけられているいわゆる「3条書面」についてですが、「下請取引適正化推進講習会テキスト」26頁は、「親事業者が,情報成果物を提供させるとともに,作成の目的たる使用の範囲(例:放送番組の作成委託における一次的放送権の許諾)を超えて,当該知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを含んで発注する場合には,親事業者は,3条書面に記載する「下請事業者の給付の内容」の一部として,下請事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要がある。

また,その場合には,下請事業者の給付の内容に知的財産権が含まれることとなるので,下請代金には,知的財産権の譲渡・許諾に係る対価を加える必要がある。」と述べています。

【基礎編】の2(4)においては、著作権法が定めるデフォルト・ルールでは委託側・受託側のどちらが映像の著作権を取得するかはどちらが著作権法29条の「映画製作者」に該当するかによって定まること、どちらが「映画製作者」であるかはケース・バイ・ケースで異なりうること、とはいえ、通常は契約書においてどちらに帰属するのかを定めることが多いのでデフォルト・ルールはあまり気にする必要はないこと等をご説明しました。下請法を考慮しない場合は、著作権がどちらに帰属するかを契約書で定めておけば、デフォルト・ルールによってどちらに帰属するかは気にする必要はないのです。しかし、下請法が適用される場合には、著作権の譲渡や許諾があるか否かやその対価を3条書面や契約書に定める必要があるので、デフォルト・ルールに無関心ではいられません。

著作権法は、「映画製作者」を映画著作物の製作に発意と責任を有する者をいうと定めています(著作権法2条1項10号)。しかし、これだけではよく意味が分かりません。裁判例の多くは「映画著作物の製作に発意と責任を有する者」について、「映画の著作物を製作する意思を有し、同著作物の製作に関する法律上の権利義務が帰属する主体であって、同著作物の製作に関する経済的な収入・支出の主体となる者のことをいう」といった解釈を示していますが、これでもまだよく分かりません。結局、裁判例の具体的な当てはめをみて検討するしかないのですが、一般的には、放送局と制作会社との間では制作会社が「映画製作者」であるとされることが多いようです。総務省「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」(第7版)12頁も、一般論としては同様の見解を示しているものと思われます。なお、CMについては、広告主と広告会社との関係において、広告主が「映画製作者」であるとした裁判例があります。

細かな事実関係の相違によって上記とは異なる結論になる可能性もありますが、実務的には、以上のような裁判例やガイドラインを参照しつつ、交渉の内容も踏まえて、デフォルト・ルールによる帰属先と契約による帰属先を定めながら対応するのが一般的であると思われます。

2 委託先スタッフの労働環境の整備・配慮

制作委託先のスタッフは委託元の従業員ではないので、委託元が労働法による保護を与える必要はないのが原則ですが、以下のとおり、他の法令等により委託先スタッフの労働環境を整備し又は配慮する必要が生じます。

(1)フリーランス保護法

2024年の秋に、いわゆるフリーランス保護法(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行される予定です。この法律は、フリーランスについて、取引の適正化と就業環境の整備を図ることを目的として策定されたものです。

「取引の適正化」との関係では、取引条件の明示義務や対価を給付受領日から60日以内に支払う義務、一定の禁止行為など、下請法に類似した規定が置かれています。

一方、「就業環境の整備」については、以下のような、下請法にない規律が設けられています。

①広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

②特定受託事業者がフリーランスに対し一定期間以上の業務委託をする場合は、育児介護等と両立して業務委託に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならない。

③特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならない。

④業務委託を中途解除する場合等には、原則として中途解除日等の30日前までに委託先に対し予告しなければならない。

このように、委託元としては、委託先がフリーランスの方である場合にはこのような規定を遵守し、委託先であるスタッフの労働環境の整備等をしなければなりません。フリーランス保護法のガイドライン等はまだ公表されていないので詳細な規律の内容は不明ですが、例えば、②に関してどのような配慮が可能かを契約書に定めたり、④に関して中途解除の予告期間を30日以上とする契約書のひな形を作成したりするなどの契約書上の対応が必要になる可能性があります。

(2)ビジネスと人権の観点

指導原則とガイドライン

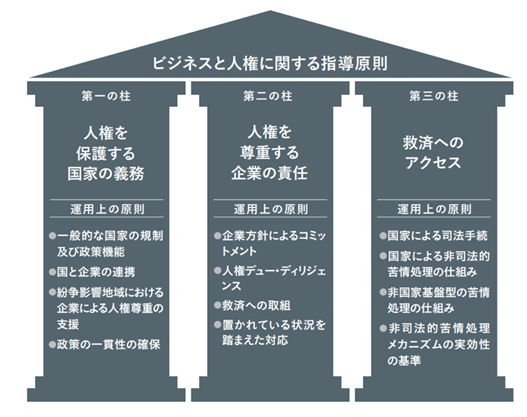

2011年、国連人権理事会において、「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「指導原則」といいます。)が承認されました。この「指導原則」は、法的拘束力を有しないソフトローではあるものの、様々なステークホルダーとの協議・対話の成果を取り入れたものであるため、高い正当性と通用力を有しています。指導原則は、①国家の人権保護義務、②企業の人権尊重責任、③救済へのアクセス、を3本の柱として構成されています。このうち、②が特に画期的なものといえます。人権は本来国家に対するものであるためです。

このような「指導原則」を踏まえ、日本でも、「責任あるサプライチェーン等における

人権尊重のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)が策定されています(https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf)。

外務省「ビジネスと人権とは? ビジネスと人権に関する指導原則」3頁(2020)から引用

指導原則における「人権」とは

指導原則における「人権」の意義について、原則12は以下のように定めています。

人権を尊重する企業の責任は、国際的に認められた人権に拠っているが、それは、最低限、国際人権章典で表明されたもの及び労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言で挙げられた基本的権利に関する原則と理解される。

つまり、指導原則における「人権」は、国際的に認められた人権をいい、それには最低限、国際人権章典で表明されたもの及び「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」に挙げられた基本的権利が含まれます。ガイドラインも同様の見解を示しています。

このILO宣言においては、①結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認、②強制労働の廃止、③児童労働の撤廃、④雇用及び職業における差別の排除に加え、⑤安全で健康的な労働環境の5つの権利が中核的労働基準として定められています。そのため、労働安全衛生は、「ビジネスと人権」の文脈において、保護されるべき人権であることになります。

サプライチェーンにおける人権尊重への取組み

ガイドラインは、企業に対し、①人権方針の策定・公表、②人権デュー・ディリジェンス(人権DD)、③救済といった取組を求めています。②の人権DDや③の救済は、サプライチェーンにおけるものも対象とする必要があります。

そして、③の救済については、例えば、取引先における人権への負の影響が自社の事業等に関連している場合には、取引先に影響力を行使したり支援を行ったりすることにより、その負の影響を防止・軽減するように努めるべきとされています。そして、防止・軽減が困難である場合には、最終手段として取引停止もあり得るとされています。

制作委託契約と「ビジネスと人権」との関係

以上のとおりですので、コンテンツ制作委託契約の委託側としても、委託先における労働環境の整備に無関心ではいられません。現時点では、我が国において「ビジネスと人権」に関する取組が消極的であったとしても、外国資本の企業との取引のある大手事業者のサプライチェーン上の事業者として、連鎖的に「ビジネスと人権」への対応を求められる可能性は十分あるでしょう。また、人権侵害に当たるような不祥事を起こした企業や個人がスポンサー等からの影響力の行使によりメディアから排除されるということが現実に発生しています。

したがって、エンターテインメント企業は、対応が差し迫っていない段階から「ビジネスと人権」に関心を持ち、対応を進めておくことが重要です。契約書においても、委託先において人権への負の影響が生じている場合には、その負の影響影響を防止・軽減することができる措置(取引停止を含む)を講じることができるような条項を設けておくことが必要となります。

3 まとめ

以上のとおり、映像コンテンツの制作委託契約における主な条項と留意点の応用的な問題について説明しました。これらに対応するためには、コンテンツ法務について著作権に限らない広い知見を持った専門家による対応が必要となろうかと思います。ご対応される際にはぜひご相談ください。

Last Updated on 2024年4月23日 by rightplace-media

| この記事の執筆者 大平 修司 ライトプレイス法律事務所 2010年12月弁護士登録。都内の事務所に勤務し、金融規制対応その他の企業法務や多くの訴訟・紛争対応に従事。 2016年4月に株式会社TBSテレビ入社。テレビ、インターネット配信、映画、スポーツ、eスポーツなど幅広いエンタテインメントについて、契約法務や訴訟・紛争対応や、インターネットビジネス、パーソナルデータの取扱いに関する業務等を担当。 ライトプレイス法律事務所に関してはこちら https://media-houmu.com/office/ |